1924 : Les premiers Jeux Olympiques d'Hiver

2024: CHAMONIX CÉLÈBRE LE CENTENAIRE DES J.O. D'HIVER

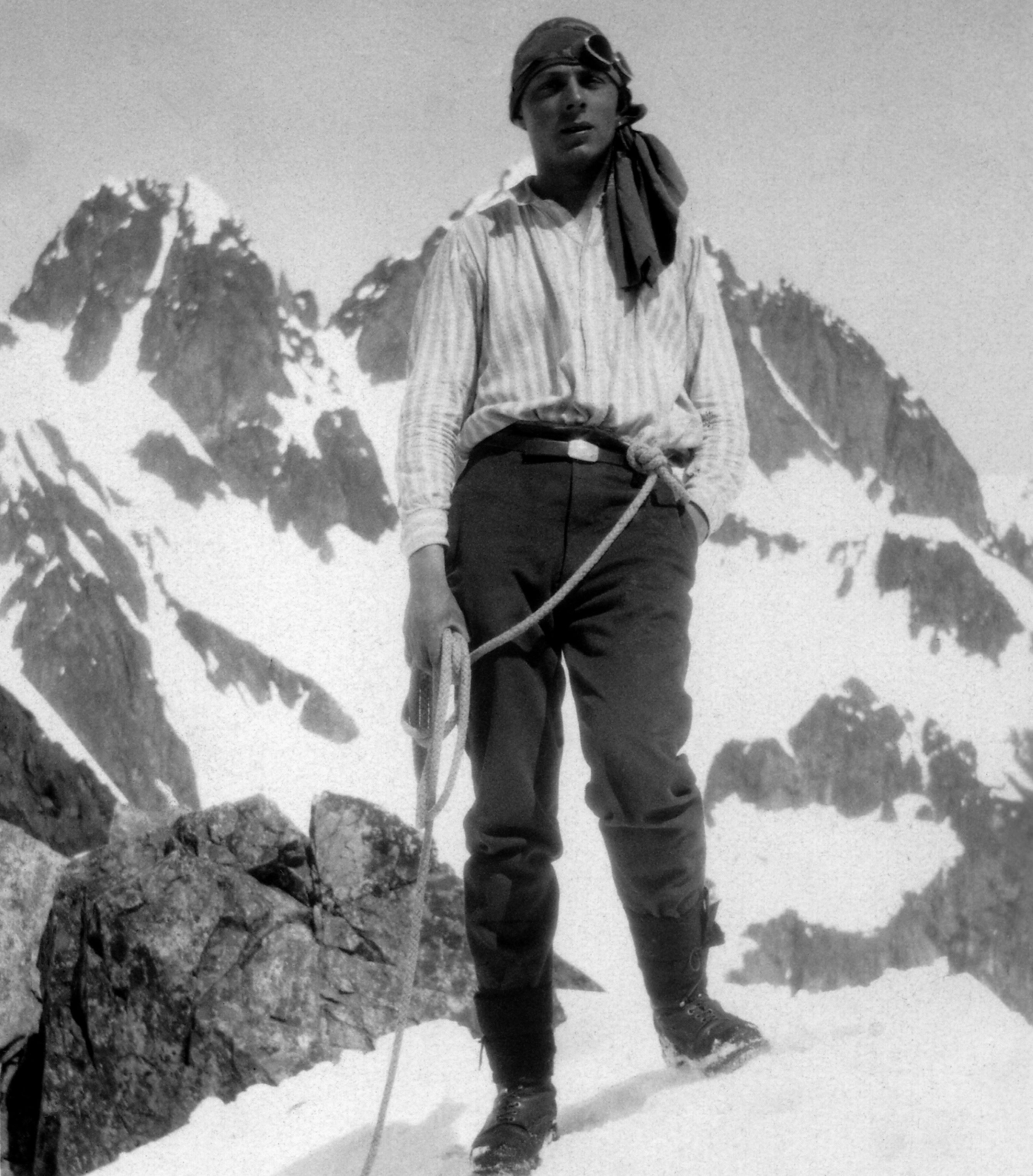

Berceau des premiers Jeux Olympiques d’hiver en 1924, Chamonix célèbre les 100 ans de cet événement emblématique qui a largement contribué à son rayonnement international.  Prisée depuis le XIXe siècle par une clientèle estivale, notamment grâce à l’alpinisme, la petite ville au pied du mont Blanc va prendre une autre dimension suite à l’organisation des Jeux de 1924 et amorcer véritablement le virage des sports d’hiver.

Prisée depuis le XIXe siècle par une clientèle estivale, notamment grâce à l’alpinisme, la petite ville au pied du mont Blanc va prendre une autre dimension suite à l’organisation des Jeux de 1924 et amorcer véritablement le virage des sports d’hiver.

Le 25 janvier 1924, un soleil radieux illumine la vallée, lorsque Gaston Vidal, Sous-Secrétaire d’Etat, déclame solennellement les paroles sacramentelles :

« Je proclame l’ouverture des Jeux d’Hiver de Chamonix données à l’occasion de la VIIIe Olympiade »

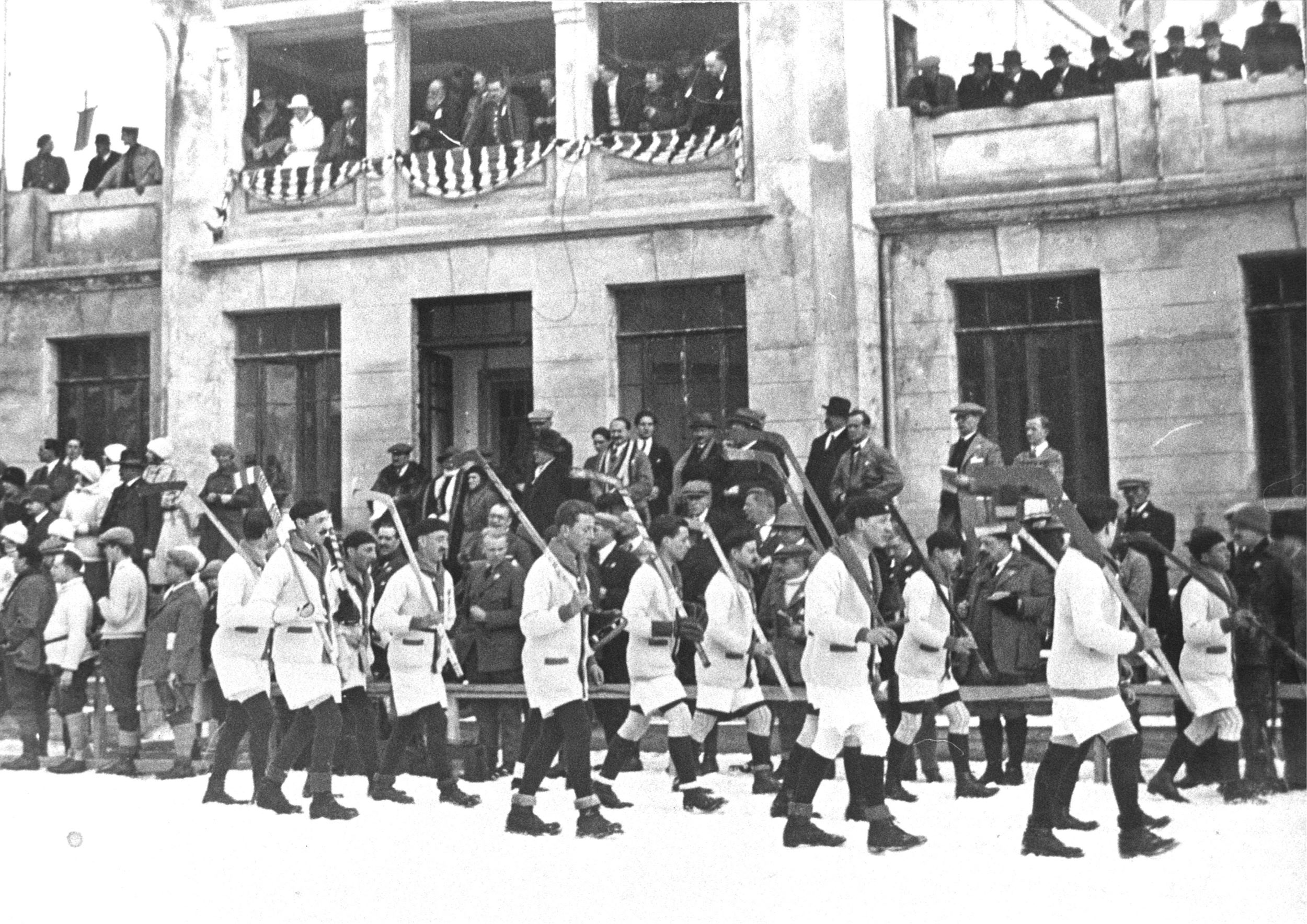

Les drapeaux claquent dans le vent du stade et la parade commence, par ordre alphabétique des 16 nations représentées : en tête l’Autriche avec seulement des patineurs (« le ski alpin était une lointaine inconnue »), puis la Belgique avec ses hockeyeurs, le Canada, l’Estonie, les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Lettonie, la Norvège, la Pologne, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.

© Fonds Gay-Couttet

A l’époque, six disciplines étaient au programme :

Le hockey sur glace, le patinage de vitesse, le patinage artistique, le curling, le bobsleigh et bien sûr le ski, lequel ne regroupait que les disciplines nordiques masculines (ski de fond, saut à ski, combiné nordique et le ski militaire (ancêtre du biathlon).

Jusqu’au 5 février 1924, 260 participants (13 femmes et 247 hommes) allaient vivre une aventure de pionniers, applaudis par près de 10 000 spectateurs.

© Collection Musée Alpin

Les infrastructures sportives construites pour les Jeux étaient à l’époque les plus grandes du monde !

Conçu pour battre tous les records de longueur, le Tremplin de saut à ski du Mont aux Bossons, permettant des sauts de 60m, est encore ponctuellement utilisé aujourd’hui, preuve de sa pertinence et de la tradition de saut à ski qui perdure dans la vallée.

Dans la forêt au-dessus des Pèlerins, les vestiges de la piste de bobsleigh sont encore visibles. Sa construction est remarquable car effectuée en pierre sèche, savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Cette piste était la plus sophistiquée au monde.

.jpeg) © Denis Cardoso

© Denis Cardoso

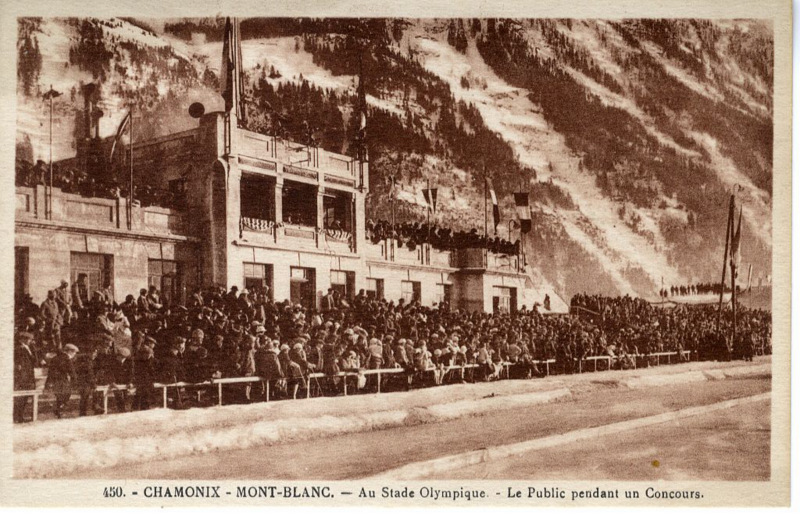

Enfin, le Parc Olympique, renommé ainsi par le Président du CIO Juan Antonio Samaranch en 1984, soit une patinoire de plus de 36 000 m2 pouvant contenir deux surfaces de hockey et deux surfaces libres pour les figures, un anneau de vitesse de 400 mètres et une piste de curling. Il incluait aussi le Pavillon des Sports, étant le lieu des cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que des départs/arrivées des épreuves de fond et de ski militaire.

© Archives Municipales de Chamonix

De la patinoire d’époque et du Pavillon, il n’existe pratiquement plus rien mais cet espace est encore aujourd’hui le cœur névralgique sportif de la ville. Il accueille la patinoire, l’anneau de vitesse, la Maison des Sports Karine Ruby, le Foyer de ski de fond Robert Baisse et le Centre Sportif Richard Bozon intégrant notamment la piscine et la salle multisport Coubertin !

Les palmarès

Une solide équipe de skieurs à forte coloration chamoniarde a l’honneur de défendre la France dans les cinq épreuves de l’époque : le grand fond (50km), le fond (18km), le saut, la course combinée (saut et fond) et la course militaire de 30km par équipe de quatre.

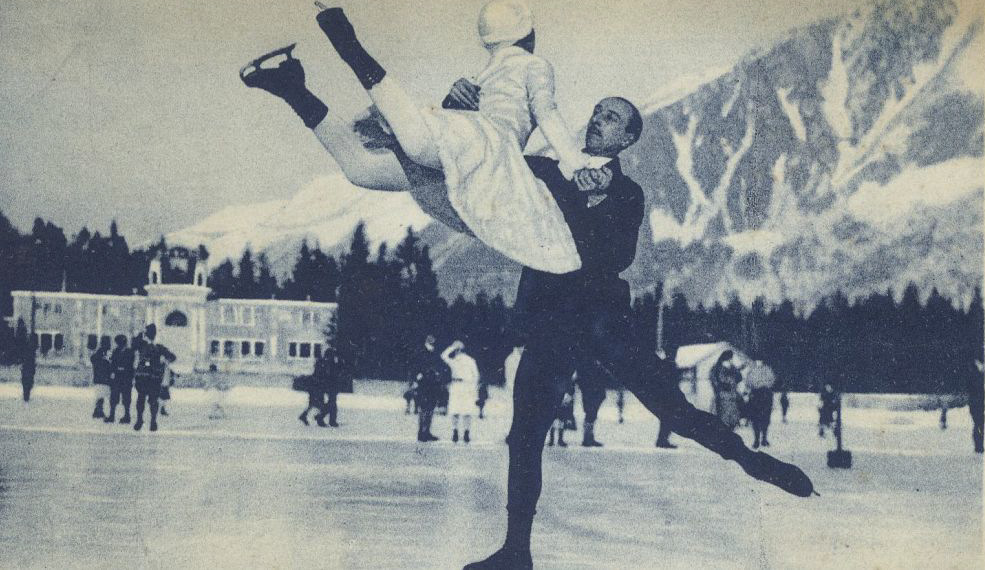

Les français se contentent de trois podiums, trois « médailles de bronze », grâce à l’épreuve de patrouille, (sorte de biathlon par équipe), au couple Joly-Brunet en patinage artistique et à l’équipe de … curling.

© Fonds Gay-Couttet

Ce sont les Norvégiens et les Scandinaves qui vont dominer la majorité des épreuves. L’un d’entre-eux, le skieur Thorleig Haug deviendra le premier triple champion olympique de l’histoire, remportant le 18 kilomètres, le 50 kilomètres et l’épreuve combinée !

.jpg) © Collection Musée Alpin Chamonix

© Collection Musée Alpin Chamonix

A l’inverse du patinage artistique qui reçoit un accueil mitigé, le tournoi de hockey connaît un immense succès. La finale Etats-Unis / Canada sera mémorable. 2003 spectateurs payants se pressent pour voir les fameux canadiens, qui ont précédemment étrillé la Grande Bretagne (19/2), la Tchécoslovaquie (30/0), la Suède (22/0) et la Suisse (33/0 !).

Cette finale très féroce ressemble à un véritable combat de rue. Elle se solde par de nombreux blessés. Les joueurs ne portent en effet ni protections, ni jambières, ni gants, ni casque. Tout juste un élégant béret ou une casquette ; les Canadiens dominent finalement les Américains aux poings et aux points : 6/1 ! Ce sera le clou de ces jeux.

.jpg) © Fonds Gay-Couttet

© Fonds Gay-Couttet

Le 5 février, les épreuves terminées sans qu’ait cessé l’euphorie générale, sans qu’un sombre nuage ne soit venu voiler un temps merveilleux, le Baron Pierre de Coubertin prononce un discours solennel. On savait que les Jeux d’Hiver étaient admis au sein de la famille Olympique.

« (…) parmi les nombreux spectateurs, il en est beaucoup qui ont eu la révélation d’exercices dont ils ne soupçonnaient pas la beauté. Et ils se sont peut-être étonnés de les trouver si rudes, si violents. C’est que nous vivons en contact avec une double erreur. La première est celle des hygiénistes et des pédagogues qui confondent l’éducation physique et le sport : l’éducation physique est chose bonne pour tous (…) le sport est davantage : c’est une école d’audace, d’énergie et de volonté persévérante ... »

« La Semaine Internationale des Sports d’Hiver de Chamonix-Mont-Blanc » recevra officiellement, en 1926, le label mérité de « Premiers Jeux Olympiques d’hiver de l’Histoire ».

Consulter le programme de 1924

Voir le film Olympique officiel Chamonix 1924

Quelques anecdotes

DES FRISSONS POUR LA PATINOIRE

Pour ces jeux, la plus grande patinoire du monde avait été construite dans un temps record.

Quelques semaines avant le jour J, il tomba en vingt quatre heures 1m70 de neige sur la vallée : du jamais vu de mémoire de chamoniards !

Il faudra plusieurs semaines, avec l'aide de l'armée et de centaines d’habitants, pour parvenir à déneiger entièrement l’immense stade et la surface de glace de la patinoire !

LES BALAIS DU DEFILE

Le 25 janvier à 14h30, au départ de l’hôtel de Ville, c’est le Syndicat des guides de Chamonix qui marche en tête du cortège, devant l’union sportive, l’Ecole de Ski…

Les athlètes des différentes délégations ont tous revêtu leur tenue sportive et portent, les uns leurs patins, les autres leurs skis, certains remorquent un bob et les joueurs de curling arborent fièrement leurs balais !

.jpg)

© CIO

UNE ETOILE HENIE

Quand il relate le défilé de la cérémonie d’ouverture, Roger Frison-Roche se souvient d’avoir remarqué, « dans la délégation norvégienne, aux côtés d’un géant blond , une petite fille d’une douzaine d’années, toute frêle, sautillante sous sa jupette plissée et à peine grandie par un blazer aux couleurs de son club » : c’était Sonja HENIE. Alors âgée de 11 ans, Sonja est la plus jeune athlète ayant participé aux Jeux Olympiques. Elle terminera dernière à Chamonix, mais finira ensuite triple championne olympique avant de se retirer des patinoires en 1936, après les JO de Garmisch-Partenkirchen, pour fouler les tapis rouges hollywoodiens et devenir actrice.

© Musée Olympique Lausanne

PODIUM A RETARDEMENT

En saut à ski, la longueur et le style du saut sont pris en compte pour calculer le classement.

En 1924, sur le tremplin des Bossons, le sauteur américain Anders HAUGEN d’orgine norvégienne se retrouva 1er avec le saut le plus long, mais la note de style le relégua à la 4ème place.

50 ans plus tard, un spécialiste norvégien de combiné nordique se pencha sur la question et refit les calculs. HAUGEN était de nouveau sur le podium ! Il alla chercher sa médaille de bronze à Oslo en 1974, à l’âge de 86 ans !

LES JOURNALISTES AFFLUENT

Selon Roger Frison-Roche, secrétaire des jeux "il y aura à Chamonix un minimum de 200 journalistes, qui remettront un minimum de 100 000 mots pendant la période des Jeux (…) le gros des dépêches sera remis entre 6 heures et 10 heures du soir. Il faut donc prévoir non seulement une voiture automobile qui, en cas de catastrophe, porterait les télégrammes à Annecy, mais prévoir même l’usage de deux ou trois motocyclettes. De plus, il faudrait demander l’ouverture des PTT jusqu’à 1 heure ½ du matin et prendre des dispositions pour avoir six fils téléphoniques. Nous ferons le nécessaire pour obtenir l’installation d’une machine à timbrer …»

L’esprit Olympique - Héritage Matériel et Immatériel

La Vallée de Chamonix s’est inscrite naturellement dans l’histoire du ski et a organisé de très nombreuses compétitions internationales, dont les Championnats du Monde de ski en 1937 et 1962, ainsi qu’une vingtaine d’éditions du Kandahar (Coupe du Monde de ski alpin) depuis 1948 ; le dernier en date a lieu cette année en février 2024, sur la Verte des Houches.

Depuis 1924, Chamonix a d’ailleurs été représentée, par un ou plusieurs sportifs, à chacune des 21 éditions des Jeux Olympiques d’Hiver.

Les temps forts de cette célébration en 2024

En lien avec les équipes de Paris 2024, les célébrations se concrétisent par un programme événementiel conséquent tout au long de la période d’anniversaire : événements sportifs, cérémonies protocolaires et populaires, expositions culturelles, édition d’un livre référence, interventions dans les établissements scolaires.

16 décembre 2023 :

Dévoilement du livre anniversaire des Iers Jeux Olympiques d'hiver de Chamonix 1924 aux éditions Glénat : "Chamonix 1924 : les premiers Jeux Olympiques d'hiver"

Du 16 décembre 2023 au 15 mars 2025 :

Exposition Chamonix 1924 : l’invention des Jeux Olympiques d’hiver à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Du 22 décembre 2023 au 4 mars 2024 :

Exposition Chamonix : des champions aux Jeux Olympiques à la Maison de village d’Argentière. Exposition sur les affiches des Jeux Olympiques d'hiver depuis 1924 sur la place du Triangle de l'Amitié

25 janvier 2024 :

Le Jour J ! 100 ans Jour pour Jour après la cérémonie d'ouverture de Chamonix 1924

2,3 & 4 février 2024 :

Coupe du Monde de ski alpin du Kandahar – 2 descentes et 1 slalom.

100 ans après la création de la Fédération Internationale de Ski (FIS) à Chamonix-Mont-Blanc16 mars 2024 :

Cérémonie officielle et populaire des 100 ans des Iers Jeux Olympiques d'hiver de Chamonix 1924

23 juin 2024 :

La Journée olympique : Chamonix-Mont-Blanc est ville étape du relais de la Flamme Olympique de Paris 2024

En savoir plus sur une histoire qui commence en 1892

C’est en 1892 qu’arrive dans la station la première paire de skis, venue directement de Norvège, dans les bagages d’un chamoniard voyageur, en qui la mémoire collective croit reconnaître tantôt un Tairraz, tantôt un Couttet, parfois un Simond ou encore un Charlet … En tout état de cause un nom traditionnel de la vallée.

L’objet est intéressant à regarder mais laisse la population plutôt perplexe. Pour quoi faire ? Comment faire ? Qu’importe. Dans quelques ateliers, des artisans se mettent aussitôt à produire des répliques. Si les skis ne s’imposent pas comme une évidence, on pense que ces étranges planches pourraient changer la vie en hiver.

Quatre ans plus tard en effet, c’est pour des raisons professionnelles que le docteur Payot, âgé de 24 ans, sillonne la vallée à ski. Loin de lui au départ l’idée d’en tirer quelque plaisir. Grâce au ski, il peut visiter chaque jour plus de malades, aller sans trop de peine assister les femmes en couches. Il est le premier skieur de la vallée. Devenu un as, le docteur Payot va se laisser gagner par la passion et faire des émules.

© Fonds Gay-Couttet

En 1907, presque immédiatement après avoir fondé le Club des Sports Alpins au sein duquel sont regroupés un grand nombre de bons skieurs, le docteur Payot organise le premier Concours Local. Il va se dérouler les 12 et 13 janvier « par un temps splendide, une neige pulvérulente idéale et une température de -5°C qu’un beau soleil vient d’adoucir ».

Trente six coureurs sont réunis au poteau sur « les belles pentes qui terminent le couloir du Brévent ». Une seule règle : monter et descendre le plus rapidement possible. La luge et le saut sont également au programme. Sur vingt-cinq concurrents, dix-neuf atterrissent « dans le décor » ! La journée se passe néanmoins sans encombre et l’on ne compte aucun accident. Le succès est total, il est temps de voir plus grand.

© Fonds Gay-Couttet

Ainsi l’hiver suivant, toujours grâce au bon docteur Payot, Chamonix se voit confier l’organisation de la deuxième édition du Concours International, né à Montgenèvre l’année précédente. Cette fois la presse s’emballe et les chroniqueurs s’emportent dans des articles dithyrambiques :

« Aucun sport d’été n’en égale la parfaite volupté. C’est la force, c’est l’épanouissement, c’est le bonheur ! » écrit L’Illustration.

Hélas malgré l’euphorie générale, ce Concours International s’achève sur une triste note. Le docteur Payot est subitement terrassé par la maladie : une broncho-pneumonie contractée en attendant l’équipe norvégienne sur le quai de la gare …

UN SÉJOUR CHEZ LES SUISSES

Grâce au retentissement de ce rassemblement, Chamonix, villégiature d’été des plus réputées, s’impose maintenant comme une « Station d’hiver ». Un nouvel avenir s’ouvre devant elle. Aussitôt le concours terminé, le Syndicat des Hôteliers et le Club des Sports Alpins se réunissent pour réfléchir « aux moyens de remédier aux inconvénients que l’expérience avait fait constater dans les installations diverses et dans l’organisation des Concours ». Le coup de pouce arrive de la Cie P.L.M, qui a tout intérêt à encourager au développement des villégiatures … Elle propose un voyage d’étude vers les stations suisses les plus renommées, à savoir Saint Moritz et Davos.

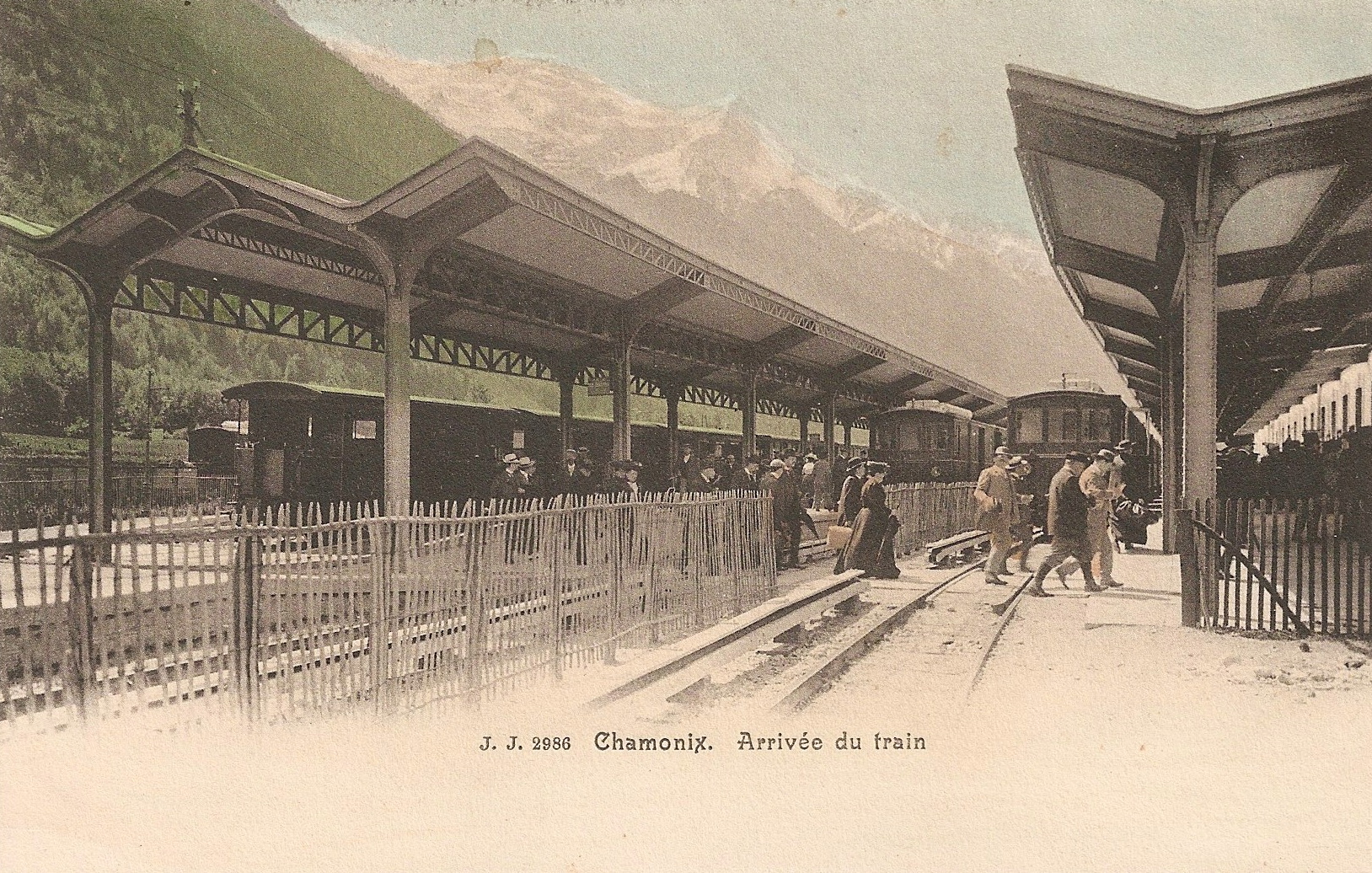

Ainsi le 13 février 1908, la délégation composée des propriétaires des deux plus grands hôtels chamoniards, ainsi que de deux inspecteurs de la Cie P.L.M se retrouvent à la gare de Chamonix. Partie à 17 heures, elle atteint St Moritz à 16 heures le lendemain, fatiguée et un peu déçue :

« Habitués à nos sites incomparables, à nos glaciers, à nos aiguilles, en un mot à la magnificence de la chaine du mont-blanc et au cadre grandiose de notre vallée, nous trouvâmes que les montagnes, relativement peu élevées, ne présentaient à aucun point de vue la beauté, le charme de celles que nous possédons ».

Ainsi sont les premières impressions qui apparaissent dans le rapport. Mais la suite, on s’en doute, témoigne de leur grande admiration pour toutes ces « installations superbes et méticuleusement entretenues … ». Rien n’échappe à la délégation chamoniarde. Ils tirent des leçons de tout : les accès à la station, l’aménagement des hôtels, les prix pratiqués, la signalétique, les techniques d’entretien des patinoires, des pistes de ski et de bobsleigh. Ils assistent à des compétitions et notent chaque détail : sur l’organisation, la sécurité, le chronométrage.

Les inspecteurs de la Cie P.L.M s’étonnent de compter sept trains par jour amenant les voyageurs de Bâle, Lucerne et Zürich mais aussi de Londres et Paris alors que trois trains seulement atteignent quotidiennement Chamonix. Les hôteliers insistent quant à eux sur la vitesse insuffisante des trains … La création de trains Express sera l’une des principales propositions à l’issue de ce voyage d’étude.

LA SEMAINE DES SPORTS D’HIVER

Lausanne, juin 1921 : Paris vient d’être choisi pour la « Célébration des Jeux de la VIIIe Olympiade de l’ère moderne » … Jeux d’été, cela va de soi, en ce temps-là. Néanmoins, le dimanche 5 juin, les membres du Comité International Olympique posent sérieusement la question :

Pourquoi ne pas inscrire les Sports d’hiver au programme olympique ?

En effet, estiment-ils, « en dehors des pays septentrionaux, certaines nations de l’Europe centrale et occidentale sont désormais elles-mêmes en position d’organiser une compétition de sports de neige aussi bien que de glace, lesquels, par leur rude et splendide manifestation de l’activité physique moderne, sont dignes de prendre place au programme des Jeux Olympiques ».

Après moult discussions « houleuses » (Les Scandinaves, si fiers des « Jeux du Nord » dont ils ont pris l’initiative plusieurs années auparavant, font une obstruction acharnée), le C.I.O décide que sans les incorporer pour faire partie intégrante du programme olympique, il accorderait son patronage à l’organisation des Jeux d’Hiver donnés à l’occasion de la VIIIe Olympiade … On parlera de la semaine des Sports d’Hiver, formule alambiquée pour saluer une naissance qui ne sera officialisée que plus tard.

Il ne reste plus qu’à décider du lieu où se dérouleront ces Jeux d’Hiver. Plusieurs stations se mettent immédiatement sur les rangs mais certaines conditions climatiques et matérielles indispensables à une organisation régulière s’imposent en même temps : nécessité de disposer d’une patinoire irréprochable ; obligation de trouver de la neige en quantité suffisante pour les épreuves de ski et de bobsleigh ; enfin, certitude de trouver des facilités de logement.

Chamonix, riche du nombre et de la qualité de ses infrastructures hôtelières, de surcroît seule station française directement accessible par le train (depuis 1901), s’impose tout naturellement.

La ville de Chamonix est élue. Un contrat va être signé entre le CIO, le COF et la municipalité, le 20 février 1923 … En même temps, le jeune Roger Frison-Roche arrive dans la vallée, engagé comme secrétaire-interprète du Syndicat d'Initiative et du Comité Olympique.

© Roger Frison-Roche -Archives Municipales Chamonix

Au 1er novembre, le stade de glace doit être livré, soit une patinoire de plus de 36 000 m2 pouvant contenir deux surfaces de hockey et deux surfaces libres pour les figures, un anneau de vitesse de 400 mètres et une piste de curling. Ce sera la plus grande du monde, passant devant celle de … Davos.

Les travaux ne démarrent que le 31 mai, soit cinq mois avant l’échéance. On doit également construire dans des délais très courts un tremplin permettant des sauts de soixante mètres et une piste de bob. Roger Frison-Roche, nommé secrétaire du Comité des Sports d’Hiver de la station en gardait un souvenir marquant et écrivait en 1974 :

« Même à notre époque, et en disposant des moyens gigantesques de la technique moderne, bulldozers, scrapers, etc., un tel projet paraîtrait irréalisable. On s’aperçut rapidement que jamais le stade ne serait prêt en temps voulu car l’automne et le gel allaient survenir. Alors on instaura le travail permanent, vingt quatre heures sur vingt quatre ; ainsi jour et nuit on creusa, on charria les remblais nécessaires, avec un acharnement qui suscita l’admiration des spécialistes et la critique virulente de ceux qui n’avaient pas encore saisi toute l’importance des Jeux pour l’avenir de Chamonix. »

Malgré tous ces efforts, le stade ne peut être livré qu’en décembre … Or l’ouverture était fixée au 25 janvier ! Les gros travaux aussitôt achevés, « l’équipe de la glace » se met immédiatement au travail. On arrose de nuit à la lance, le froid fait le reste et finalement tout finit pour le mieux. La patinoire est dotée d’une glace parfaitement lisse et dure.

Pendant ce temps, les traceurs commencent à jalonner les futures pistes de ski de fond … Les chutes de neige s’accumulent régulièrement et ne posent aucun problème.

« Noël approchait, les hivernants étaient nombreux à Chamonix et les traîneaux parcouraient les routes enneigées au son joyeux des grelottières, traversant avec joie la ville en pleine effervescence ».

Et puis, alors que Chamonix s’estime prête, c’est la catastrophe. De mémoire d’homme, on n’avait jamais vu pareille précipitation, plus d’un mètre soixante dix de neige s’abat sur la vallée en vingt-quatre heures ! Il faut déblayer le stade, rebaliser les pistes … C’est la consternation !

« On recruta du personnel un peu partout. Bientôt six cents ouvriers travaillèrent jour et nuit, à la pelle, pour balayer la neige jusqu’à la surface de la glace. La neige était évacuée par des luges à bras. Elle s’était tassée et offrait des plus en plus de résistance. On travailla ainsi durant les trois premières semaines de janvier ».

L’espoir alors revient … Hélas un peu trop tôt. Voilà maintenant le dégel ! Une avalanche se déclenche au dessus de la ville, coupe la voie ferrée, transforme la patinoire en lac … N’en pouvant plus, on parle de tout annuler … et alors qu'on réfléchit encore, le froid revient enfin. On soupire …